在中国历史的长河中,英雄辈出,但能以一人之力跨越千年时空,成为中华民族共同的精神图腾者,唯有关羽。他的一生,是忠义的凝练,是信仰的丰碑,更是人性光辉的永恒映照。从河东解县走出的少年,到威震华夏...

在中国历史的长河中,英雄辈出,但能以一人之力跨越千年时空,成为中华民族共同的精神图腾者,唯有关羽。他的一生,是忠义的凝练,是信仰的丰碑,更是人性光辉的永恒映照。从河东解县走出的少年,到威震华夏的武圣,关羽用生命诠释了何为“忠义千秋”,其精神早已超越时代,熔铸为中华文明的血脉基因。

一、忠:山河可碎,此心不渝

建安五年(200年),徐州城破,刘备败走投奔袁绍。关羽被曹操生擒,面对高官厚禄、金银美人,他以“降汉不降曹”的决绝,将忠义刻入骨髓。曹操赠金封爵、赐锦袍玉带,他“封金挂印,千里走单骑”,只为回到刘备身边;曹操赠赤兔马,他坦言“此马日行千里,可助我早见兄长”。这一路风霜,不仅是地理的跋涉,更是心灵的朝圣。

当关羽在古城墙下与张飞刀剑相向时,他以“斩颜良、诛文丑”的战功自证清白,更以“桃园结义”的誓言破除猜忌。这种忠,不是愚忠于某一人,而是对兄弟情义、对家国大义的生死坚守。正如《春秋》所言:“义薄云天,忠贯日月。”关羽的忠,是乱世中一盏不灭的明灯。

二、义:肝胆相照,生死无悔

关羽的义,是超越利益的纯粹。徐州沦陷后,他散尽家财招募义兵,为百姓筑起最后一道屏障;单刀赴会时,他明知东吴设下杀局,仍以“吾视死如归”的气魄震慑群雄。最令人动容的,是华容道上的那一刀。面对曹操的苦苦哀求,他明知违抗军令将遭严惩,却仍以“昔日恩义,今日必报”的执念放走仇敌。这一刀,斩断的是私仇,留下的是“义”字千钧的分量。

清代学者毛宗岗评其“义绝”,恰如其分。关羽的义,不是逞匹夫之勇,而是对承诺的敬畏、对弱者的悲悯。他镇守荆州时,严惩欺压百姓的豪强,鼓励商人“以信立市”,甚至将《春秋》大义融入治军之道。这种义,早已化作润物无声的文明基因。

三、勇:铁血丹心,气吞山河

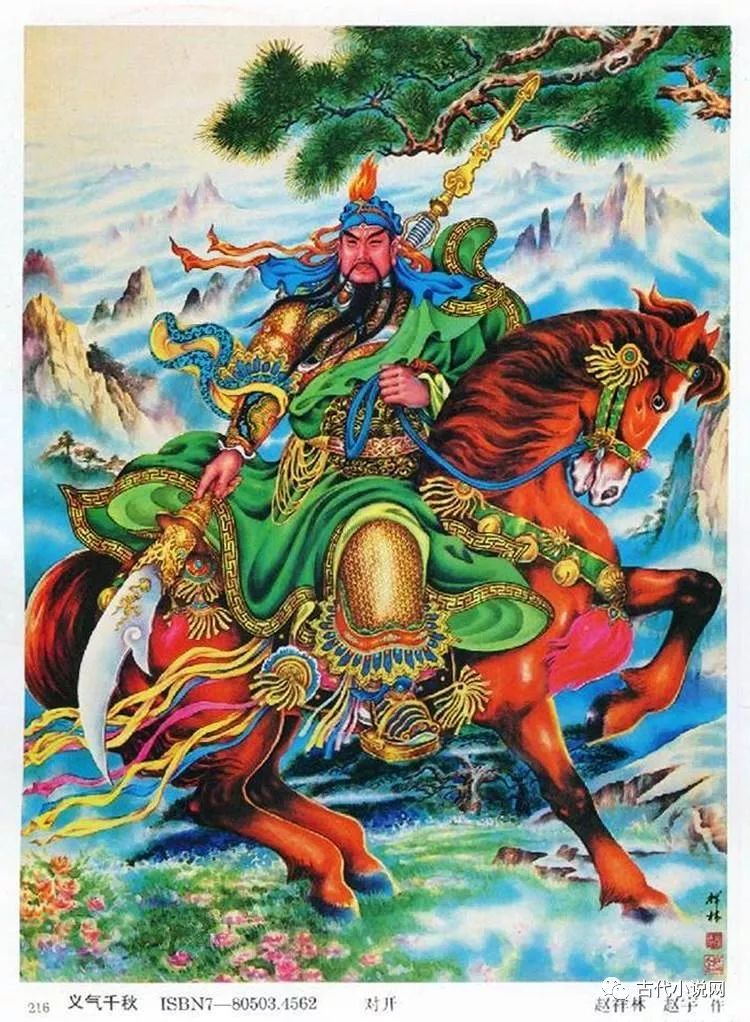

建安二十四年(219年),关羽北伐襄樊,水淹七军,生擒于禁、斩杀庞德,威震华夏。曹操闻讯欲迁都以避其锋芒,东吴孙权亦遣使求和。这是关羽军事生涯的巅峰,也是他忠义精神的终极绽放。他以“玉可碎不可改其白,竹可焚不可毁其节”的傲骨,将一场战役演绎成气吞山河的史诗。

刮骨疗毒的故事,更让世人看到勇者的另一面。毒箭穿骨,他谈笑弈棋,鲜血染红棋盘却面不改色。这种“大勇”,不是鲁莽的血气之刚,而是明知不可为而为之的悲壮。正如宋代文天祥所言:“人生自古谁无死?留取丹心照汗青。”关羽的勇,是中华文明中“虽千万人吾往矣”的浩然正气。

四、信:立身之本,万世楷模

关羽的“信”,是忠义精神最坚实的根基。徐州兵败,他挂印封金,只为兑现“不离兄长”的诺言;荆州治军,他“言出必行”,令行禁止,连敌军都叹服“关将军之令,重于泰山”。这种信,不仅是个人品格的坚守,更成为中华文化中“一诺千金”的象征。

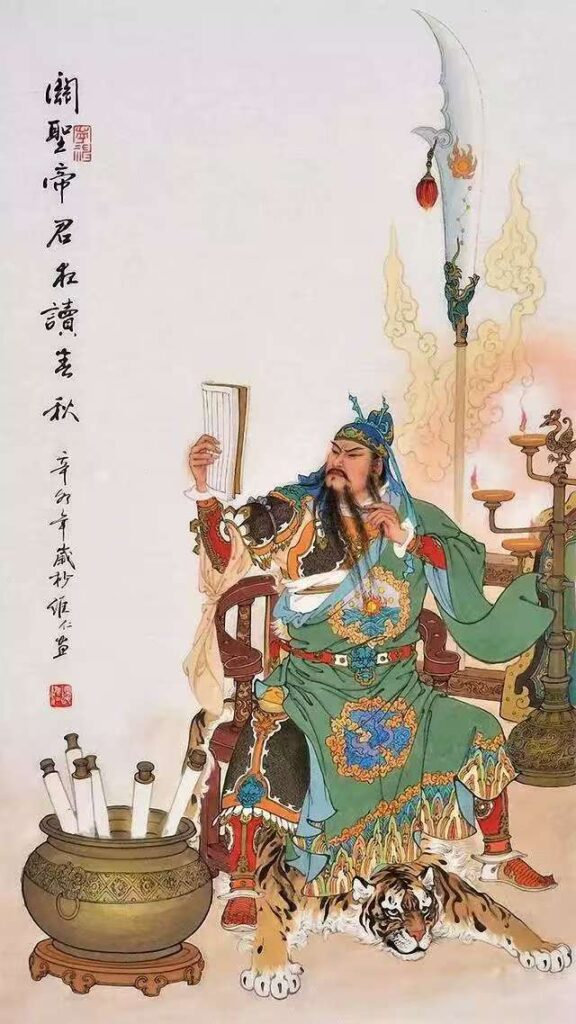

《三国演义》中,关羽“夜读《春秋》”的意象,暗喻其以经典为镜、以信义为尺的精神追求。儒家讲“信”,道家言“诚”,佛家倡“戒”,而关羽的一生,恰是三教合一的道德实践。他的信,如中条山般巍峨,如黄河水般奔涌,成为跨越时空的文明坐标。

五、魂:跨越千年的精神图腾

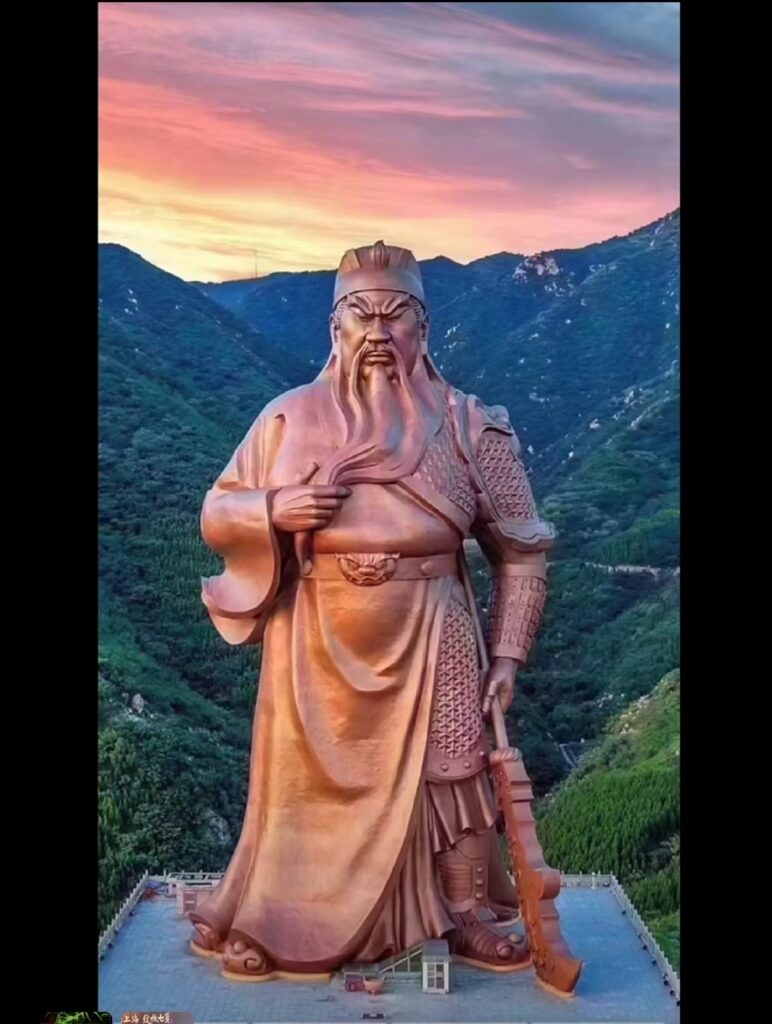

关羽的陨落,是悲剧,亦是升华。败走麦城,父子三人血染疆场,他以生命践行了“玉泉山显圣”的预言——肉身虽逝,精神永存。历代帝王加封“关圣大帝”,百姓尊其为“武财神”“保护神”,从解州祖庙到台湾关帝阁,从黄河之滨到东南亚华人街,他的塑像始终面朝东方,凝视故土。

这种崇拜,早已超越宗教与地域。于右任题写的“忠义二字团结了中华儿女”,道出了关帝文化的本质:它是中华民族的精神纽带。当我们在关帝庙中焚香叩首时,叩拜的不仅是神灵,更是内心对忠义的永恒向往。

忠义之火,永照人间

关羽的一生,是忠义的绝唱,是信仰的丰碑。他告诉我们:真正的英雄,不是权倾天下的帝王,而是能在乱世中守住本心的凡人。今天,当我们重读“桃园三结义”的故事,依然能感受到那份热血的温度;当我们仰望“武圣”的塑像,依然能听见历史长河中忠义的回响。

关帝精神,是中华文明的火种,是炎黄子孙的心灵归宿。它告诉我们:无论时代如何变迁,忠于本心、坚守道义、珍视情义、践行诚信,才是立身之本、处世之道。这团从东汉燃烧至今的忠义之火,必将永远照亮中华民族的精神家园。

编辑 海珍 晓锋