关帝文化,乃中华优秀传统文化之精髓所在。其所承载的忠、义、仁、勇、礼、智、信等核心道德理念与价值尺度,历经千载积淀,早已超越个体故事,熔铸为华夏民族鲜明的文化标识与深层的精神符号。此精神如江河...

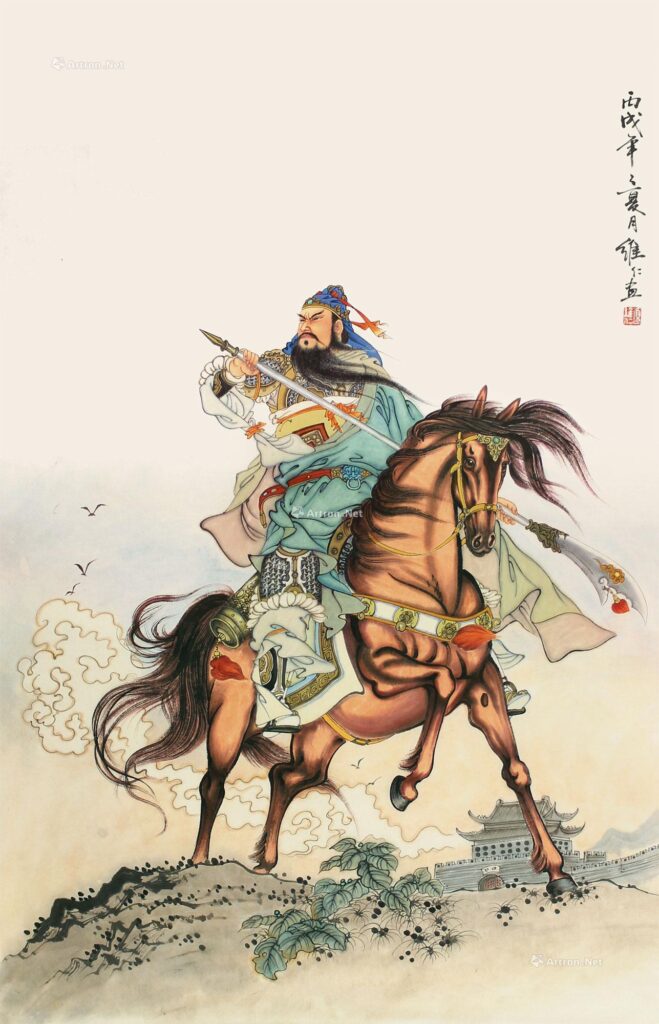

关帝文化,乃中华优秀传统文化之精髓所在。其所承载的忠、义、仁、勇、礼、智、信等核心道德理念与价值尺度,历经千载积淀,早已超越个体故事,熔铸为华夏民族鲜明的文化标识与深层的精神符号。此精神如江河滋养沃土,成为炎黄子孙共同的文化心理基石与行为圭臬。关帝的传奇故事在民间广泛流传,其精神品质不仅是关帝文化在中华大地生根繁衍的必需前提,更是其历经千年沧桑而仍能保持鲜活生命力的根本保障。

《左传》有言:“太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。”关帝一生,正是此“三不朽”的光辉典范。他以自身为尺度,行教化之事,整肃世道人心,匡正社会秩序与风气,其功德惠泽万民,永世长存。千百年间,关帝那不怒自威的庄严形象、精彩纷呈的传奇故事、恩泽苍生的显圣灵迹、知行合一的道德精神,以及深刻浓厚的文化内涵,早已融入中华民族的血脉,成为无法磨灭的集体记忆,流淌在每一位中华儿女的生命基因之中。

《淮阳县志》所录明代指挥史王子道碑文,深刻阐释了关帝精神不朽的奥秘:“世谓死而不朽者,其神存也。建安迄今岁,两千年许矣。而侯之神,自王公大人以至寠夫孺子,莫不缕缕道之,赫若目前事。其庙貌而尸祝之者,自都会以至于一井一聚,且遍天下。以曷以故?盖侯之精英灵爽,常耿耿于天地间也。”这揭示了一个根本道理:个体生命虽逝,然其卓越精神若能契合天地间的浩然正气,则能超越时间限制,达至真正不朽。

关帝精神之不朽,源于其道德实践所达到的至高境界。他以身践道,其忠义精神,绝非空洞教条,而是在血与火的严峻考验中淬炼而成。史实昭然,关帝与昭烈皇帝刘备、桓侯张飞,起于微末,结义于草莽,“从此肝胆相照、同生共死、至死不渝”。纵使“屡遭困顿,颠沛流离”,关帝追随刘备之心“却更加坚定,矢志不移”。最为后世敬仰的,莫过于土山约三事一节:为救刘备家眷,“无奈土山约三事,不惜折节受辱,被困曹营”。曹操为笼络关帝,“上马金下马银,金银美女,封爵赐禄,费尽心机”。然而关帝不为所动,“归刘之心坚若磐石”。一旦得知刘备消息,便“毫不犹豫地封金挂印,作书辞曹”。此等“忠肝义胆、高风亮节”,正如王子道所赞,“足以照耀古今,与日月共明,与天地长存”。其德行之纯粹,意志之坚定,在极端困境中放射出永恒的道德光辉,照亮了后世人心,成为不朽的根源。

关帝精神之不朽,更在于其深入民间信仰,成为百姓遭遇危难时的精神支柱与心灵慰藉。明清笔记中,关帝显圣护佑生民的故事比比皆是。明嘉靖年间李钟璜《嘉定捍倭庙记》所载即为一例:嘉靖癸未(1523年)倭寇进犯无城墙防护的嘉定,于东门纵火,欲趁乱攻城。县令万思谦“向关帝神像叩头,祈求关帝护佑全城百姓,话音刚落,风便反向”。一悍寇跃过城壕欲逞凶,“百姓不会射箭,大惊失色”。州吏邵简校、张大伦“向关帝祷告说:‘关帝想让全城十万百姓活命的话,就让这支箭射穿敌人的咽喉。’说完,搭弓射箭,一箭洞穿了倭寇咽喉,倭寇见状惊慌退去”。此类事迹在文献中“不胜枚举”,生动印证了在历史长河中,每逢危难挫折、彷徨无措之际,关帝精神的鼓舞与神明护佑的信念,早已融入国人的灵魂血脉,成为民族精神不可或缺的基因。这种深植民心的信仰力量,是关帝精神不朽最广泛而深厚的社会根基。

关帝精神蕴含了中华民众深切渴望的多重精神力量:忠贞不二、义重如山、诚实守信、勇毅无畏。此精神虽无形无相,却充塞天地,深入人心。其价值在于它契合了人性中对崇高与正义的永恒追求,并以其强大的道德感召力,维系着民间社会的伦理秩序与精神向度。中国民间社会仰赖此种精神力量,得以良性运转上千年。关帝以其一生实践,将抽象的道德理念具象化为可感可知、可敬可学的巍然丰碑。其精神长存天地之间,非因神力玄妙,实因其道德境界契合了天地正气,其人格光辉照亮了万世人心,此乃关帝精神不朽之真谛。

关帝精神以其道德实践的至高纯粹性、深植民心的信仰基础,以及所承载的永恒价值,穿越千年时空,依然昭示着不朽的伟力。它如不灭明灯,为华夏民族在历史长河中提供了坚实的道德基石与不竭的精神动力,其浩然正气,必将与天地同久,共日月争辉。

编辑 海珍 晓锋