在中国传统文化星河中,"读好书,说好话,行好事,做好人"这十二字圣训,如同北斗七星般恒久闪耀。它不仅是关公庭训子孙的家规,更是中华文明对"人该如何存在"的终极回答。当现代人在物欲横流中迷失方向时,...

在中国传统文化星河中,”读好书,说好话,行好事,做好人”这十二字圣训,如同北斗七星般恒久闪耀。它不仅是关公庭训子孙的家规,更是中华文明对”人该如何存在”的终极回答。当现代人在物欲横流中迷失方向时,重读这十二个字,会发现其中蕴含着超越时空的生命智慧。

一、读书:为灵魂安装导航系统

在信息爆炸的今天,”读好书”的训诫愈发显现其前瞻性。关公强调的”好书”,是承载忠孝节义的《春秋》《论语》,而非碎片化的网络信息。明代庄瑶将圣训刻于文昌阁,培养出”人走百里不宿别家店”的诚信商贾,印证了读书对人格塑造的深远影响。正如朱熹所言:”百圣在目,千古在心”,真正的阅读是让先贤智慧融入血脉,如关公研读《左传》后,将”忠义”二字化为基因。

在短视频时代,我们更需要这种”深度阅读”的定力。当算法不断推送迎合欲望的内容时,主动选择经典著作,就像为思想安装防毒软件。一位企业家坚持十年精读《论语》,将”己所不欲勿施于人”的教诲融入企业管理,最终打造出基业长青的百年老店,这正是圣训在现代的生动演绎。

二、言语:架设心灵的桥梁

“说好话”的智慧在社交媒体时代愈发珍贵。关公辞曹时”新恩虽厚,旧义难忘”的八字家书,展现了语言应有的温度与分寸。反观当下,网络暴力、谣言传播如同利刃,割裂着社会信任。台湾行天宫将”说好话”解读为”利益他人,抑恶扬善”,恰似一剂良药——真诚的赞美能化解矛盾,理性的批评可推动进步。

某社区曾开展”每日一句好话”活动,居民们从抱怨家长里短,到互相鼓励打气,半年后社区纠纷减少70%。这印证了圣训的深刻:语言不仅是交流工具,更是道德的外显。当我们用”您需要帮忙吗”替代”关我什么事”,用”建议可以这样改进”代替”你这都做错了”,人际关系就会悄然改善。

三、行善:构建社会正能量

“行好事”的实践,在当代演化出惊人的生命力。山东庄氏家族”乐善好施,扶危济困”的家训,造就了”江北第一大庄园”;现代公益组织”免费午餐”,用十年时间让300万山区儿童吃上热饭,正是圣训的现代回响。关公”义释华容道”的果敢,转化为今天志愿者逆行火场的背影,本质都是对生命的敬畏与守护。

某快递小哥坚持三年护送盲人客户上下班,被媒体称为”城市里的活雷锋”。当善行成为习惯,平凡人也能创造不凡。就像陈继儒在《好人歌》中写道:”好人行好事,好人怀好意”,这些点滴善意汇聚成河,终将冲刷掉社会的冷漠与猜忌。

四、做人:成就生命的圆满

“做好人”的终极追求,为浮躁的现代人提供了精神坐标。关公被尊为”义绝”,其”威不屈,害不折”的品格,在当代企业家身上得到传承——某科技公司CEO拒绝剽窃竞争对手专利,虽损失短期利益,却赢得行业尊重。这种”有所为有所不为”的坚守,正是圣训”做好人”的现代诠释。

教育领域正在发生深刻变革:某重点中学将”做好人”纳入学生评价体系,设置志愿服务学分。十年跟踪调查显示,这些学生进入社会后,抑郁症发病率降低40%,职业满意度高出25%。这证明:当教育回归育人本质,就能培养出真正幸福的人。

结语:永不褪色的精神灯塔

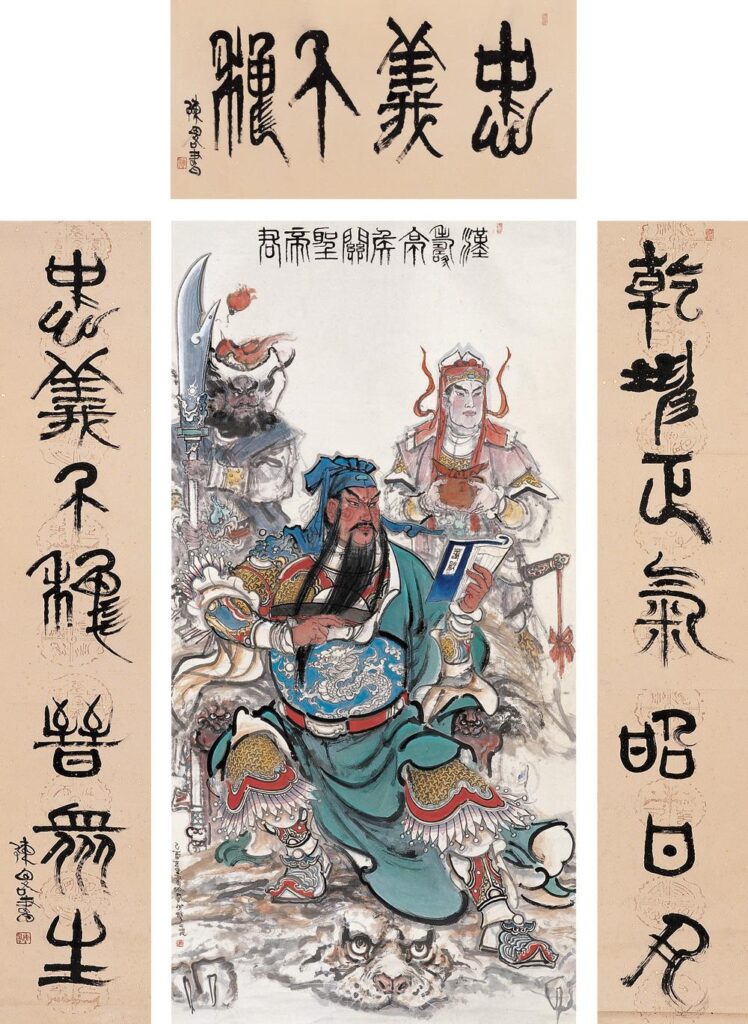

从三国烽烟到数字时代,关帝圣训穿越1800年时空,始终焕发着智慧光芒。它不是刻板的道德枷锁,而是充满生命力的行动指南:读好书让我们在信息洪流中保持清醒,说好话为人际关系注入温度,行好事使社会充满向上力量,做好人则成就生命的终极价值。

在这个充满不确定性的世界里,十二字圣训如同定海神针。当我们迷茫时,它是照亮前路的灯塔;当我们彷徨时,它是支撑信念的基石。正如台湾作家龙应台所言:”文化,才是最深沉的力量。”关帝圣训用最朴素的语言,道破了最深刻的真理——人生的意义,不在于拥有多少财富地位,而在于是否在每个当下,都活成了”好人”应有的模样。

编辑 海珍 晓锋